संस्कृता वाक्

संस्कृता वाक् | Sanskrit

国学大师饶宗颐和季羡林被称为“南饶北季”。季羡林精通英文、德文、梵文、巴利文,能阅读俄文、法文,尤精于吐火罗文。饶宗颐曾向印度驻港领事馆的一等秘书白春晖学习梵文。白春晖是正宗的婆罗门。后来饶宗颐还跟白春晖的父亲学习《梨俱吠陀》。有人根据陈寅恪的研究成果和游历,分析其拥有梵文、巴利文、波斯、突厥、西夏、英语、法语、德语等20种中外语言阅读能力,尤以梵文和巴利文特精。他正是借助语言为其研究工具,得以广泛阅读各种文献进行立论举证;中华书局出版的《梵语入门》的作者郭良鋆,研究方向就是梵语和巴利语。

巴利语语梵语同属于一个语系,两者词汇据说有五分之二同形。巴利文主要流行于斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨信奉上座部佛教(南传佛教)的社群,流通功能就是用于经书的诵读、抄写和注释,无特定文字,由各国文字书写;而梵语主要流行于印度、巴基斯坦、尼泊尔的大众部佛教社群,南亚比较流行用天城体书写。

印度文明是一种语音中心主义(Phono-centrism)的文明,而华夏文明则是以文字为中心的文明。中国古代,岭南、吴越、朝鲜、日本、越南等地的人之间说话言语不通,但是使用汉字就可以进行交流。

在日语中,每个汉字一般都会有两种读法:

一种叫做“音读”(音読 [おんどく])。音读就是模仿汉字传入日本时的读音来发音。由于该汉字传入的时代和来源地不同,会出现“汉音”(遣唐使将唐代长安传入的发音,即“正音”)、“唐音”(宋元明代的汉字音,也称“宋音”)、“吴音”(六朝时期江南发音)等;另外一种读法为“训读”(訓読 [くんどく])。训读就是按照日本的语言来读汉字。例如:汉字“車”,其训读为 [くるま](日本人称呼车的发音),而音读为 [しゃ](中国古代发音)。

所以,汉字的书信、文献传入日本的时候。日本人就会使用音读和训读的方法来进行“阅读”。

印度在不同时代和不同地区使用了不同的文字,据说多达上百种。古代印度的南印度学者写给北印度学者的信,对方应该是看不明白的。但是,如果双方见面后,背诵同一部经文,他们是互相听得明白的,但是写下来就看不懂了。

语言的音能准确地流传下来,得益于印度有语法经典对发音做了规范化。其中最重要地语音文法书就是波你尼的《波你尼文法》(也称波你尼经、音声之教、因为有八个章节也称八章书),是印度现存最古老且最重要的文法书。玄奘的《大唐西域记》有记载:“是制《声明论》(波你尼文法)波你尼仙本生处也。远古时期,文字繁广,异道诸仙各制文字,学习者难以详究。到了人寿百岁时,波你尼仙“捃摭群言,作为字书,备有千颂,颂三十二言矣,究极今古,总括文言”(需考证)。

《波你尼经》对梵语每个音地发音部位、发音方法都做了严格地规定,使得发音不会因为时代地域变化而发生改变。我们中国人已经不能听到古人诵读《诗经》地语音了,甚至用现在地普通话朗读古代诗词还略感别扭。而“梵音”却能永恒地停留在三千年前!据说,现在有人还通过对玄奘法师用当时汉语音译梵语的材料,来重新反演出唐代汉语地发音。

古代印度人不认为把典籍写下来重要,而认为将典籍背下来更重要。据说他们排斥印刷术。似乎印度人更注重背经书,而中国人更注重抄经书。

意大利梵学家马提亚·萨尔维尼教授,在讲授梵文时,发现东亚学生“经常无法区分‘语言’和‘文字’的概念”(下图为他的一个视频截图,来源)。![]()

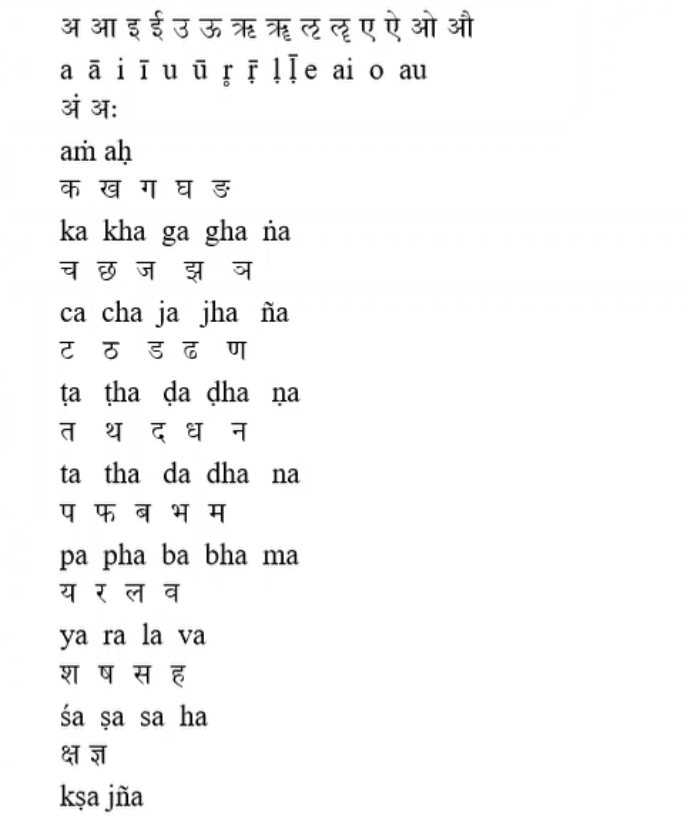

梵文可以用很多字体书写(如下图,天城体、悉昙体(日本寺院常见)、兰札体(西藏寺院常见)),但是没有一种字体是专用“梵语文字”,并不存在梵语专用的文字。而历史上梵文曾通过上百种的文字(scripts)书写流传。目前梵语最流行的是使用下图的第二种字符,即天城文。因为,天城文是印度的国语印地语的书写文字。所以现在的天城文字母已经成为书写梵语的主要文字,所以被成为“梵文”或“梵语字母”(似乎不妥)。

以下有两张表(点击可看大图),为不同字体梵文对比:

严格来说,梵语是一种语言,不是一种文字。

印度文字的发展史:北京大学叶少勇教授的微信文章《印度文字小史》;印度文字学的权威邵瑞琪(Richard Salomon)教授《印度古文字学》(Indian Epigraphy)(尚无中文译本)。

心经(中文)

沈阳北塔寺云丹法师《梵语入门》(同寺的般灯法师在线讲授)

京都大学印度古典学博士候选人 赵世弘

公众号“印藏华古典智慧”与印度最大的梵语教学机构“善构妙语”(Sanskrit Bharati)制作汉化版课程

20220309